『実験する小説たち』木原善彦 ― 2017-03-27

はい、恒例、屈辱ゲーム。ここで紹介されている中で積ん読本を(ざっと)晒します。これに勝てる者あらば名乗り出よw

『実験する小説たち 物語るとは別の仕方で』木原善彦(彩流社)

![]()

2月13日

『実験する小説たち』→家人→レナータ・アドラー『スピードボート』→おれ、という流れで読んでますが、以下で連投する一節ほど「政治的であること」を鮮やかに表現した文章を私は知らない。(私が知らないだけですが)

3月27日

『実験する小説たち 物語るとは別の仕方で』木原善彦 読了。 はい、恒例、屈辱ゲーム。ここで紹介されている中で積ん読本を(ざっと)晒します。これに勝てる者あらば名乗り出よw

『俳優・亀岡拓次』戌井昭人 ― 2016-04-15

ごはん待ち

『俳優・亀岡拓次』戌井昭人(上岡 伸雄 訳 文春文庫)

![]()

4月15日

『俳優・亀岡拓次』戌井昭人 読了。『吐瀉怪優 山形』が最高。三シーン全てで吐瀉したミラクル俳優w 『砂漠の方へ モロッコ』のラクダ引きもオリジナルを超えた感動。なにもわからない、素晴らしい。作中映画「ロスト・イン・トランポリン」www トランポリンのしすぎで胃下垂になった少女w

『ヨーロッパ文学とラテン中世』クルツィウス ― 2016-02-09

今日のこたつ猫

『ヨーロッパ文学とラテン中世』エルンスト・ローベルト・クルツィウス

(南大路振一、岸本通夫、中村善也 訳 みすず書房)

![]()

2月9日

クルツィウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』pp.583

注を巻末におくという現代の習慣は一つの悪習である。Bonamy Dobrée …〔われわれは、手頃に充実していて、けっして膨大にはならぬ注が、あるべき場所、つまりページの下部におかれていることに、謝意を表するものである〕

2月9日

ちなみに、この部分は章末の注です。

2月16日

えー! クルツィウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』があと90ページなんだけど、次にはピッタリこれを読めと、そうおっしゃるのですな。 // アンソニー・グラフトン『テクストの擁護者たち 近代ヨーロッパにおける人文学の誕生』勁草書房 http://www.keisoshobo.co.jp/book/b201463.hml…

2月24日

『ヨーロッパ文学とラテン中世』E.R.クルツィウス 読了。手元に置いておきたいなー(図書館で借りたの)。ことヨーロッパ文学では「文学は何を書いてもいい」「作家は人格破綻者」などという世迷い言はつい最近のことで、さまざまな表現の決まり事(トポス)によって連続性が保たれていたのだ。

2月24日

とは言え、クルツィウスさん、ダンテかせいぜいゲーテまでで連続性も断たれたと思っているらしく、「模倣」から「創造」に舵が大きくとられたと。どうなのか。2千数百年のうちのほんの200年で本質が変わるとは思えんのだが。それとも衰退の原因がそれなのかしら。

2月24日

しかし、人間、歳を喰うと古典に帰るというのは本当なのかの。わしが『アエネーイス』を読んで興奮する日が来るとは思わなかったわいな。

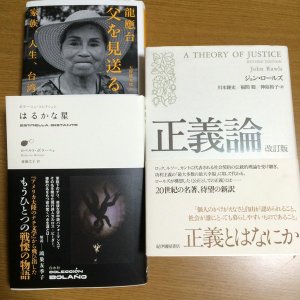

『父を見送る』龍應台 ― 2016-01-07

今日の本セレブ

『父を見送る』龍應台(天野健太郎 訳 白水社)

![]()

11月30日

いま、龍應台『父を見送る 家族、人生、台湾』を90ページほど読んだところで、50歳を越えて迷い続ける私のために書かれた本だと確信。ですが、ひとつだけ問題があって、これ、このまま読み続けると読み終わっちゃうんですよね。困っています。

http://www.hakusuisha.co.jp/book/b208607.hml…

11月30日

まあでも、もう一作、『台湾海峡一九四九』があるから。読みますけど、もったいないなあ。

12月28日

ああ、あと、『父を見送る』がまだちびちび読んでるので終わったらベストに入るはず。それと『文学会議』が来そう。何を落とすかっつー話だけど。

1月3日

そうだ。去年の最後の読了本は、『父を見送る 家族、人生、台湾』龍應台であった。感想文はそのうち。(すぐ書けないのは傑作の状況証拠)

1月7日

日本翻訳大賞

『暴力の人類史』ピンカー

『歩道橋の魔術師』呉明益

『失われてゆく、我々の内なる細菌』ブレイザー

『21世紀の資本』ピケティ(2014/12/9!)

『ルシファー・エフェクト』 ジンバルドー

『意識と脳』ドゥアンヌ

『文学会議』セサル・アイラ

『父を見送る』龍應台

1月7日

まあ、龍應台の『父を見送る』一択でもいいんだけど。いや、だったら『歩道橋の魔術師』の立場は。そもそも、どっちも候補になるに違いないので、ここはひとつ、ピンカー『暴力の人類史』押しで。でもドゥアンヌの『意識と脳』なんか「翻訳」についての本でもあるし。なら『文学会議』もそうだ。うー。

1月23日

(未だに龍應台『父を見送る』の感想文が書けない。書こうとすると内臓の一部がもぎ取られるような苦痛)

2018年11月7日

天野健太郎さん、ありがとう、ほんとうにありがとう。

『歩道橋の魔術師』呉明益

http://yodamina.asablo.jp/blog/2015/07/25/7832149…

『父を見送る』龍應台

http://yodamina.asablo.jp/blog/2015/11/30/8096537…

『台湾海峡一九四九』龍鷹台

http://yodamina.asablo.jp/blog/2017/01/14/8689795…

『自転車』呉明益 これから大切に読みます。

『文学会議』セサル・アイラ ― 2015-12-29

こたつショット その二

『文学会議』セサル・アイラ(柳原孝敦 訳 新潮社)

![]()

12月29日

『文学会議』セサル・アイラ読了。面白い。併録の『試練』の方は途中のジリジリする会話がいい。表題作は一向に何が始まっているのか分からない流行りの言葉で言えばパラフィクション。でもそこにはマクートの糸の隠喩にはじまる神経科学 的な「意識」の問題が凄い速度で展開するスラップスティック。

12月29日

フエンテスが「2020年にはセサル・アイラがノーベル文学賞を受賞」と予言したらしいけど、これにやれるほどの度胸が審査員にはあるのだろうか?

『ナチ略奪美術品を救え』バート・M・エドゼル ― 2015-12-08

掘削機のカレンダー、誰かいらんかね

『ナチ略奪美術品を救え』ロバート・M・エドゼル(高儀進 訳 白水社)

![]()

12月8日

『ナチ略奪美術品を救え 特殊部隊「モニュメンツ・メン」の戦争』ロバート・M・エドゼル 読了。まだ上映中のジョージ・クルーニー『ミケランジェロ・プロジェクト』の原作。なんて紹介するのもどうかというくらい興奮もののノンフィクション。

12月8日

わたしのイチオシはもうなんと言って、ケイト・ブランシェット演じるところのローズ・ヴァラン@ルーブル美術館別館(ジュ・ド・ポーム)臨時管理人。フランス中の美術品がここを経由してドイツに移送されていくさなか、対独協力者の仮面を被り命をかけて、略奪品のリストを取り続けた英雄。

12月8日

あるいは「ゲントの祭壇画」など数万点が隠されていたアルトアウスゼー岩塩孔の完全な爆破を水際で防いだオーストリアのナチ党員エミリヒ・ペーヒミュラーの悲劇。 もちろん、モニュメンツ・メンたちの徹底現場主義と超人的な献身。映画の演出だと思ったら本当だと知ってウルっときた場面。面白い。

『本を読むときに何が起きているのか』ピーター・メンデルサンド ― 2015-08-02

警察の似顔絵ソフトが描いたアンナ・カレーニナ

『本を読むときに何が起きているのか』ピーター・メンデルサンド(細谷由依子 訳 フィルムアート社)

![]()

8月2日

『本を読むときに何が起きているのか』ピーター・メンデルサンド 読了。エッセイだよね。筆者は本を読んで嗅覚を再現できないらしいが、実際と想像上の匂いを混同しないようにだと知り合いの脳神経学者が推測するのは面白かったが。

8月2日

途中から「想像」の意味が「映像」から「リアルなものを思い浮かべること」にずれてきて、散漫な感じ。題材は面白いんだが、きっと彼の装丁のファンなら楽しめるのであろう。

8月2日

@unyue そうそう、絵が映像的なものを論じてんのかと思ったら全然関係なかったのでした。

『股間若衆』木下直之 ― 2012-04-19

『股間若衆 ―男の裸は芸術か―』木下直之 (新潮社)

![]()

4月15日

久しぶりに大型書店に寄ってみました。いろいろ欲しいなあと思って、買ったのが、「股間若衆」…。 http://t.co/pTlZsHNa 古栗の生霊か岸本さんの呪いか…。

4月15日

(「股間若衆」…今年のNo.1の予感…)

4月19日

「股間若衆」をキワものだと思ったら、こんな文章に胸をつかれる。「学帽・学生服にゲートルを巻き、小銃を右肩に担いでぬかるみを行進するさまは、……。本郷新は、戦場に送られ、倒れた若者たちに、もうどんな衣服も着せたくはなかったのである」 http://t.co/qqjCvo3m

4月19日

(それにあと半分は「曖昧模っ糊り」とか「とろける股間」とか実に芸術的な表現に満ちた芸術書なのですよ)

4月19日

みんな! もっと股間を盛り上げようぜ!

4月19日

もとい! 股間若衆を盛り上げようぜ!

4月19日

「股間若衆」は芸術を超えて文化人類学、いや、パンツを穿いた猿(人間の比喩ではなくほんとの猿)までを視野に入れてしまった…。股間を軽んじる勿れ。股間を嗤う者は股間に泣く。股間一秒毛が一生。

4月21日

「股間若衆 男の裸は芸術か」木下直之読了。古栗といい直之といい木下さんはみんな股間好きなのか。とにかく男の裸の表現に対する、日本人のどうしてよいのかわからない距離感(検閲も表現者も観客も)が、針小で棒大な、もとい信証で膨大な資料であっちをつついたりこっちを覗いたり。傑作研究書。

4月21日

「股間若衆」p.171の、浅草祭りで褌をモッコリさせて恍惚となる男(土田ヒロミ「東京、浅草」)が、バタイユの凌遅刑の写真の男の表情と重なるなど、読み方は曖昧模っ糊りしております。(大半は笑いどおしw)

『夢十夜を十夜で』高山宏 ― 2012-02-23

『夢十夜を十夜で』高山宏(羽鳥書店)

![]()

12月14日

漱石「夢十夜」読了。豚の大群に笑い止まらず。

1月18日

高山宏先生の「夢十夜を十夜で」が、凄まじく面白いということを宣言して閉会の挨拶と替えさせていただきます。

2月23日

「夢十夜を十夜で」高山宏 はとり文庫読了。漱石の「夢十夜」をピクチャレスクに人文感覚で読み解く凄まじい講義録。つか、人文感覚って基本、印象批評だと思うの。そして、学魔くらいの超絶博識マジンガーZでないとこんなこと無理だと思うの。思うのよ。

『パラドクシア・エピデミカ』ロザリー・L・コリー ― 2011-10-26

喰い物屋通りの看板ネコ、寿司屋の前で待つの圖

『パラドクシア・エピデミカ ルネサンスにおけるパラドックスの伝統』ロザリー・L・コリー (高山宏 訳 白水社)

![]()

8月28日

「パラドクシア・エピデミカ」なう。高山宏先生の口調そのままw 読み終えられるかな…。

8月29日

「パラドキシア・エピデミカ」とお茶が入った水筒をリュックにつめて会社に行くのはかなり無謀です。でした。

8月29日

「パラドキシア・エピデミカ」==>「パラド【ク】シア・エピデミカ」

8月31日

「パラドクシア・エピデミカ」第1章終了(p.83) ラブレーの「ガルガンチュアとパンタグリュエル」を面白真面目に読みたいが、渡辺一夫先生の訳は難しそうなので、ちくま文庫を考慮中。.......と思ったら、宮下志朗さんってパムクの「白い城」の共訳者だ。あれは読みやすかったなあ。

8月31日

「パラドクシア・エピデミカ」を読んでるとですね、メタフィクションがまるで近代の発明であるかのように言いつのるのが恥ずかしくなりますよ。メタでありパラドクスであることは寧ろ当たり前ですので、今後、たとえ傑作であっても内部に矛盾のない作品は貶すことにします。そこんとこよろしくw

9月2日

パラ・エピ p.156「自己充足的だとか、境界線を引いた中に充足する独立自立の芸術作品だとかいうのはほんの見掛け上のことなので、実際にはパラドックスは観客を必要とし、聞き手/読み手に注意を要求し、反応を願い、万事巧くいった暁には特に驚嘆、驚愕、そして驚異の反応を欲しがるのである」

9月3日

「パラ・エピ」に疲れたので青空文庫で半七読んでたらこんな時間。

9月8日

「パラドクシア・エピデミカ」によれば、キリスト教の世界は神によってつくられ、聖書は神の言葉の書であるのだから、それらは『神の摂理という同じものを語るたまたま違う二つの言語』に過ぎない、のだ。語るべきものを外側に想定すると現実と書物は同じことを語る二つの言語なんだわよ。かっくいー!

9月9日

「パラドクシア・エピデミカ」の濃密なシェイクスピア読解に疲れたので、青木淳悟「私のいない高校」なう。…なう…? 延々とカナダ人留学生の受け入れの話なの?

9月9日

パラドナントカはおもろいで。高山先生が強引に訳しておるが、もともと「Nobody is. (無が在る)」とパラドな表現をするお国言葉と「誰もいない」のように「無」をある様態として捉えるお国言葉では、パラドの捉え方が…。などと思いながら読むとあっという間に時間がたつw

9月23日

まだ読んでる「パラドクシア・エピデミカ」に「ダールグレン」を評したような文言。「…の存在論への傾斜は詩作の方法にも同じ運動をもたらす。彼は目的に関心がない。生においても物語詩においても、どこかに行きつくということには関心がないのである」(p.381 上記はスペンサーのこと)

9月23日

「パラドクシア・エピデミカ」に疲れたので、戸梶なう。「今日の特集」を。

9月29日

さて、また明日から「パラドクシア・エピデミカ」 最終章第4章、自己言及のパラドックスに突入だよ。

10月1日

(「パラドクシア・エピデミカ」まだ終わらんな。やはり大著だ)

10月10日

(「パラドクシア・エピデミカ」訳者あとがきまで入れてあと130頁。だんだん何を言ってるのか分からなくなってきました)

10月24日

(きょうも「パラドクシア・エピデミカ」を読み終えられなかった。面白いんだけど、どんどんは読めないなぁ。あとちょっと)

10月25日

クノーの命日に「聖グラングラン祭」到着の電話。でも暑いので受け取るのは明日。その前に「サリー・マーラ全集」。その前に「パラドクシア・エピデミカ」もうちょい。

10月26日

「パラドクシア・エピデミカ」ロザリー.L. コリー。あと、高山先生のあとがきだけになったものの、寝落ち。

10月26日

ロザリー・L・コリー(高山宏訳)「パラドクシア・エピデミカ」読了! とりあえずラブレーは読もうと思たよ。

最近のコメント